10

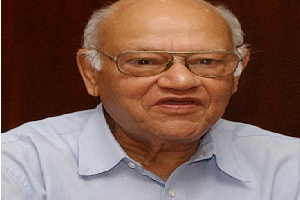

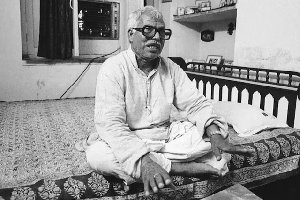

प्रो शिवाजी सरकार

नई दिल्ली | शनिवार | 10 मई 2025

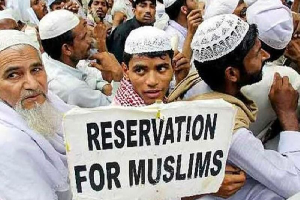

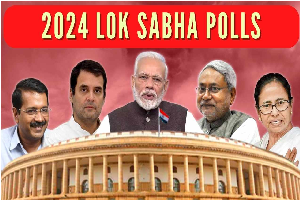

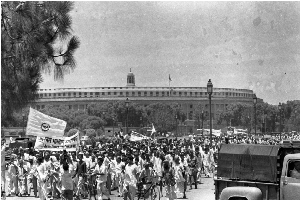

जैसे -जैसे भारत बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आ रहा है, जाति का मुद्दा नए सिरे से राष्ट्रीय चर्चा में वापस आ गया है - इस बार जाति-आधारित जनगणना के माध्यम से। यह उस गणतंत्र की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो कभी जातिविहीन, समतावादी समाज बनाने की आकांक्षा रखता था।

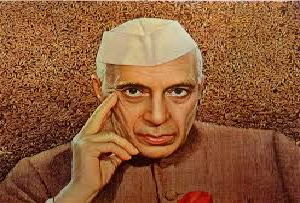

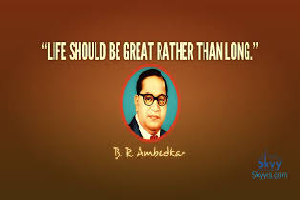

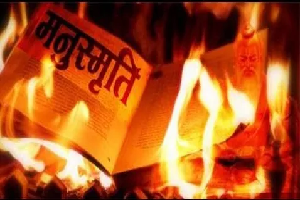

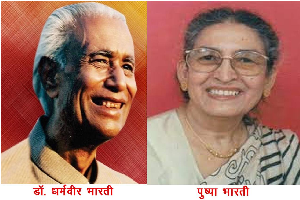

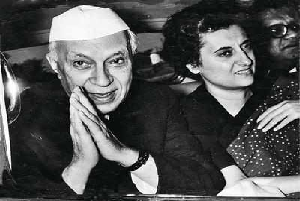

जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, तो डॉ. बीआर अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सी. राजगोपालाचारी जैसे नेताओं ने जाति विभाजन से मुक्त समाज की कल्पना की थी। अंबेडकर, हालांकि खुद दलित थे, लेकिन जाति-आधारित आरक्षण को जारी रखने के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अनिच्छा से सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और शिक्षा में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए 10 साल के कोटे पर सहमति जताई - जिसका उद्देश्य उत्थान के लिए एक अस्थायी उपाय था, न कि एक स्थायी नीति।

फिर भी, दशक भर का वह अपवाद अब लगभग स्थायी ढांचे में तब्दील हो चुका है, जो चुनावी गणित, शासन की रणनीतियों और सार्वजनिक नीति को तेजी से आकार दे रहा है। जाति आधारित जनगणना की अनुमति देने का केंद्र सरकार का हालिया फैसला - 1931 के बाद पहला - जितना राजनीतिक दबावों का जवाब है, उतना ही यह एक गहरे सामाजिक-आर्थिक संकट की स्वीकृति भी है: नौकरियों की पुरानी कमी।

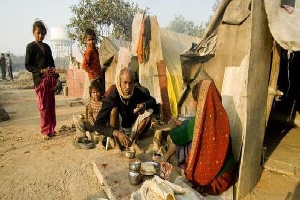

पहली पंचवर्षीय योजना के बाद से भारत की आर्थिक योजना ने औद्योगीकरण तो किया, लेकिन तेज़ी से बढ़ती युवा आबादी के लिए पर्याप्त रोज़गार उपलब्ध कराने में विफल रही। आज, बेरोज़गारी दर 6 से 9 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव करती है, सेंटर फ़ॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) का अनुमान है कि फ़रवरी 2025 में यह 7.9% होगी - यानी लगभग 45 मिलियन बेरोज़गार भारतीय।

जातिगत विमर्श की वापसी सिर्फ़ सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि आर्थिक मुद्दा भी है। कम नौकरियों के कारण समुदाय अधिक प्रतिनिधित्व के ज़रिए सुरक्षा चाहते हैं - संख्या के आधार पर और अंततः जाति के आधार पर। यहां तक कि जो दल और नेता कभी इस तरह के वर्गीकरण का विरोध करते थे, वे भी अब इसे स्वीकार कर रहे हैं।

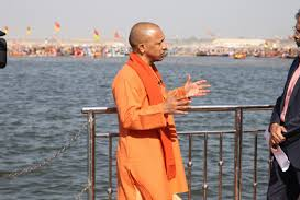

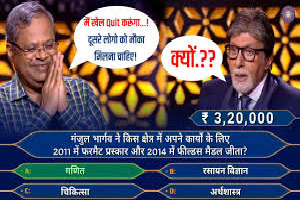

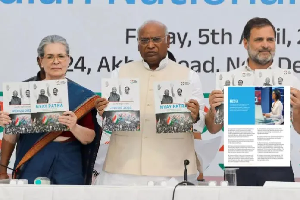

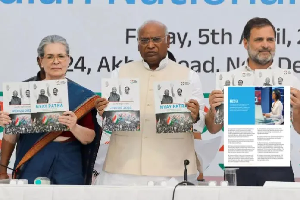

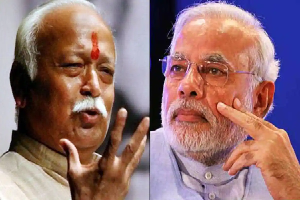

कांग्रेस, जो कभी जातिगत पहचान मिटाने के प्रयासों की अगुआई करती थी - यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों से जाति-संबंधी नाम हटाने के लिए प्रोत्साहित करती थी - अब जाति जनगणना पहले शुरू न करने के लिए आलोचना का सामना कर रही है। विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं ने कभी जातिविहीन समाज की कल्पना की थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वैचारिक पिता दीनदयाल उपाध्याय ने "एकात्म मानववाद" की कल्पना की, एक ऐसा दर्शन जो जाति और वर्ग दोनों ही तरह के पदानुक्रम को खारिज करता है। भाजपा ने हाल ही तक जाति जनगणना का विरोध किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं ने इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। फिर भी, राजनीतिक मजबूरी में पार्टी ने जेडी(यू) के नीतीश कुमार से हाथ मिला लिया, जिनके राजद के साथ गठबंधन के कारण बिहार में पहली जाति जनगणना हुई।

यहां तक कि समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया-जिनका आज के जनगणना समर्थक अक्सर हवाला देते हैं-ने जाति को विभाजनकारी और प्रतिगामी संरचना के रूप में विरोध किया। उन्होंने उत्पीड़ित समूहों के बीच "क्षैतिज एकजुटता" का आह्वान किया और पिछड़े वर्गों की वकालत करने के बावजूद जाति-आधारित राजनीति के नुकसानों के प्रति चेतावनी दी।

राजनीतिक दृष्टिकोण में यह परिवर्तन 1967 के चुनावों में देखा जा सकता है। बढ़ती राजनीतिक जागरूकता के साथ, चौधरी चरण सिंह जैसे लोगों के नेतृत्व में उभरते ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदायों ने अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। सिंह द्वारा मध्यम किसान जातियों को संगठित करने से 1980 के दशक के अंत में मंडल आयोग की सिफारिशों के लिए आधार तैयार हुआ, जिसने जाति-आधारित कोटा को और अधिक संस्थागत बना दिया।

अब, जाति पारंपरिक रूप से प्रगतिशील माने जाने वाले राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और केरल में भी अपना दबदबा कायम कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि जातिगत पहचान मुस्लिम और ईसाई जैसे धार्मिक समुदायों में भी फिर से उभर रही है, जहाँ जातिगत विभाजन सैद्धांतिक नहीं है, लेकिन फिर भी सामाजिक रूप से जड़ें जमा चुका है।

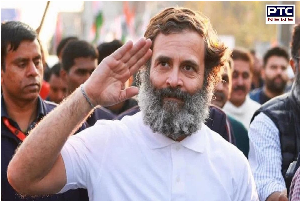

कई राज्य-बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना-पहले ही जाति जनगणना कर चुके हैं। तेलंगाना के हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि पहले के अनुमान (52%) की तुलना में ओबीसी आबादी (46.25%) कम है, जबकि एससी और एसटी की संख्या में वृद्धि हुई है। फिर भी, जाति जनसांख्यिकी पर कोई व्यापक राष्ट्रीय डेटा नहीं है, आंशिक रूप से 2021 की जनगणना के स्थगित होने के कारण। राहुल गांधी ने इस बात पर स्पष्टता की मांग की है कि राष्ट्रीय जाति जनगणना कब होगी, हालांकि अगली निर्धारित जनगणना 2031 में ही होनी है।

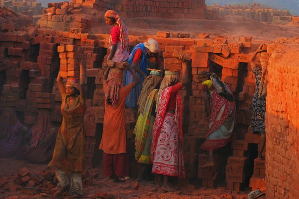

हालांकि, जातिगत आंकड़ों से ही रोजगार संकट का समाधान नहीं होगा। कई सरकारी संस्थानों में, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को नियमित रूप से “उपयुक्त नहीं पाया गया” (NFS) लेबल के तहत खारिज कर दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की भर्ती में गिरावट, निजी निवेश में ठहराव और अग्निवीर जैसे अल्पकालिक अनुबंधों के माध्यम से सैन्य सेवा के आकस्मिककरण के साथ, नौकरी के अवसर कम होते जा रहे हैं।

मर्सर-मेटल द्वारा भारत के स्नातक कौशल सूचकांक 2025 नामक एक रिपोर्ट एक गंभीर वास्तविकता को उजागर करती है - केवल 42.6% भारतीय स्नातकों को रोजगार के योग्य माना जाता है। बाकी को खराब प्रशिक्षण, उद्योग के अनुभव की कमी और कौशल बेमेल का सामना करना पड़ता है। स्वचालन और एआई पारंपरिक क्षेत्रों में नौकरियों को खत्म करके समस्या को और बढ़ा रहे हैं, जबकि पुनर्कौशल में उचित निवेश नहीं किया जा रहा है।

ग्रामीण बेरोज़गारी बढ़ रही है, खास तौर पर तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में महिलाओं के बीच। गोवा में 11% से ज़्यादा ग्रामीण बेरोज़गारी है। आर्थिक परिदृश्य अभी भी नाज़ुक बना हुआ है और सामाजिक तनाव बढ़ रहा है।

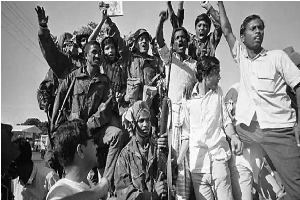

यदि जनगणना के बाद जाति-आधारित नौकरी आवंटन की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो अशांति फैल सकती है। स्थिति तत्काल और एकीकृत राजनीतिक कार्रवाई की मांग करती है - पार्टी लाइन से परे। बड़े पैमाने पर रोजगार योजनाएं बनाने के लिए योजना आयोग जैसी संस्थाओं को पुनर्जीवित करना आवश्यक हो सकता है। नौकरी का संकट कोई दलीय समस्या नहीं है; यह हर भारतीय परिवार को प्रभावित करता है।

आखिरकार, लोग ठोस नतीजे चाहते हैं, दोषारोपण नहीं। अगर दूरदर्शिता और ईमानदारी से काम नहीं किया गया तो जाति जनगणना राजनीतिक बारूद का ढेर बन सकती है। देश के सामने एक बड़ी चुनौती है: यह सुनिश्चित करना कि बढ़ती जाति चेतना गहरे मुद्दे-नौकरियों की कमी को छिपा न ले।

**************